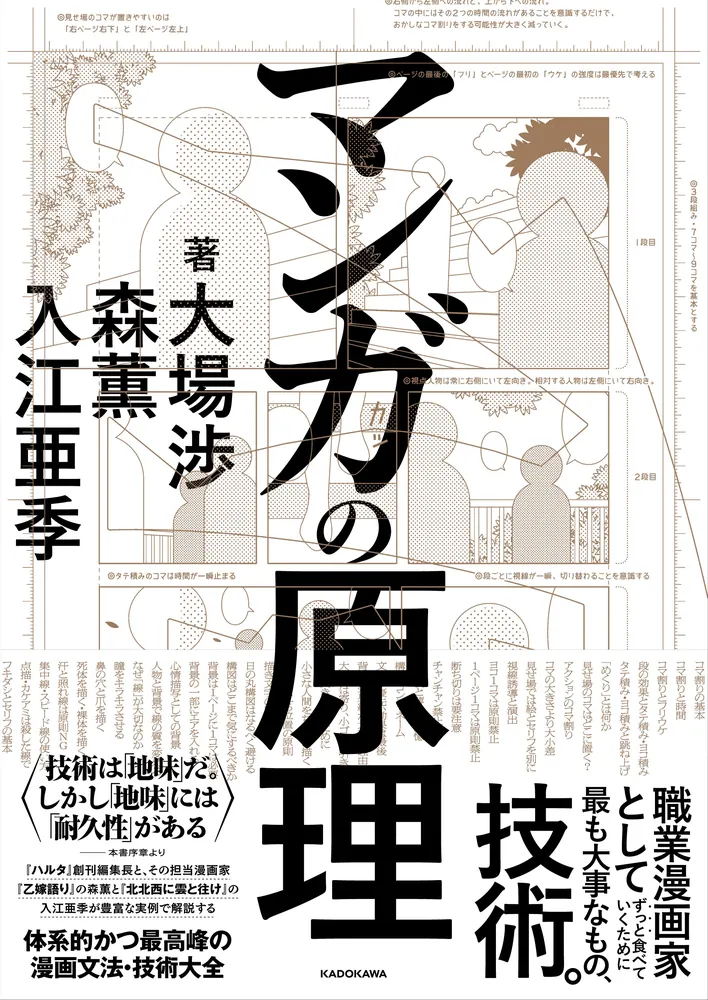

先日「荒木飛呂彦の新・漫画術 悪役の作り方」を読み終わり、続いて「マンガの原理」を読んでいる

理屈ばかり学んで頭でっかちになって作れなくなるのは問題だけど、とはいえ具体的な方法論はやはり優秀なアンカーであるためそこを無下にするのも具合が悪いというもの

一応マンガの技法書はここまでで打ち切るつもりではある。読み過ぎは上の通りになるので

で、思ったのがどちらの本にも「感情」についての説明が多いということ

「このコマでこういう描き方してキャラクターの心情を出しています」とか「このコマはこういう表情でこういう感情を出してます」とか、とにかく感情表現を乗せていることに重きをおいている

実際手持ちのマンガを読んでみると、確かに技法書のとおりに書かれたコマがありそのコマで感情が表現されている

マンガにおいて心情・感情は必要であるのは自明である

というより、マンガに限らず表現には心情や感情は必須である。心情や感情は表現の素と言ったほうがいいかもしれない

実は最近音楽理論をかじっているのだが、音楽にも「感情」の表現方法が確立しているものが存在する。ファの音が不安定を示しているとか、メロディーの出だしの位置とか

マンガの技法書と、音楽理論の2つを学んで意識的に気づいたことが2つほどある

1つは「感情の表現はかなり潜むものであり、知識や意識がないと気付けず(気付ける人もいるのだろうが、俺は気づけていない)影響はされるもののスルーしてしまう」

もう1つは「クリエイティブなことをする以上、それらを表現しないといけない」

基本の基として抑えないといけないポイントがあったのに全く気づいていなかったことがあったのだ

しかし同時にもう1つ、なぜ表現の中の感情や心情に鈍い状態で今まで過ごしていたのか、という点も考えておきたい

おそらくだが、俺の表現の中心に「ゲーム」がいたからではないかと思っている

なぜゲームが中心だと感情や心情に鈍くなるのか

それはゲームが表現の中で心情や感情を表現する必要がないからだ

ゲームにおける感情や心情は、表現するものではなく喚起させるものだ。キャラクターが楽しんでいるのではなく、楽しんでいるのはプレイヤー自身だ

もちろんシナリオが大きな比重を占めるゲームは少なくないが、しかし根本は「プレイヤーが楽しむ」ものである

少し前に桜井政博氏のゲームづくりの技法のチャンネルがあった(現在もある。更新が終わっているというだけ)

このチャンネルを見た人は、そこに「キャラクターの心情表現」の話などなかったことを思い出してほしい

このチャンネルでは「プレイヤーをいかに楽しませるか」が中心で「キャラクターの心情」など、言ってしまえば楽しませる合理性以上は不要という形だったのではないだろうか

そう考えれば、カービィがいくら強敵やらに出会っても大きな感情を顕にせず淡々とボコボコにするピンクの悪魔として成立しているのも納得ではなかろうか

まあとにかく

ゲームにおいては、キャラクターの心情表現は下の下の存在だったのである

私はそこに気づいていなかったし、故に他の作品でもあまり感情表現に意識せずに触れていたのだと思う

ゲームにおける当たり判定や影の描写に気づいていても、マンガの影の入り方やコマの割り方に意識が向いていなかったのである

というわけで

次に作るものはそれなりに感情表現に力を入れようと、というより意識を入れていこうと思う

ただもう少しインプットと分析の時間は続くと思うが