赤野工作、もとい模範的工作員同志(敬称略)は、もともとは低評価なゲームが本当に低評価がふさわしいか、実際に遊んでみて名誉回復を試みていた配信者であった

私も氏のことはベトナム版ポケモンクリスタルの配信で初見……だったような気がする(何だそれはと思われる方はぜひ氏の配信のアーカイブを探してみてほしい。まだあるんだろうか

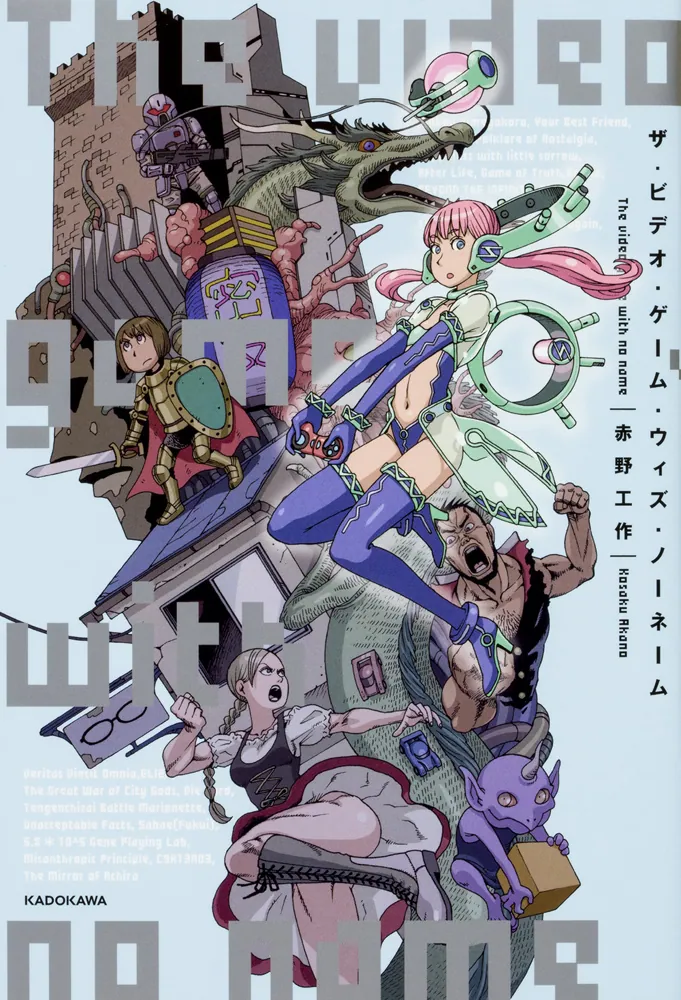

もともと配信者だった氏が小説を書き出したのはカクヨムがサービス開始された直後のことだった。The video game with no nameというタイトルで小説を発表している

これが一躍人気となり小説家デビューを果たす。ただこれについては私の覚えが正しければ「将来出てくるであろうゲームがいわれなき低評価をされたときに、それを先んじて反論するため」とか言ってた気がする

さて何が言いたいか。この本の作者はその運動中に、とにかく「ゲームというものは、生まれてきた背景と作った人間の意図があり、そこにゲームをつまらなくさせようとする意図はない」と繰り返し言っている。断言しているとさえ言ってもいい

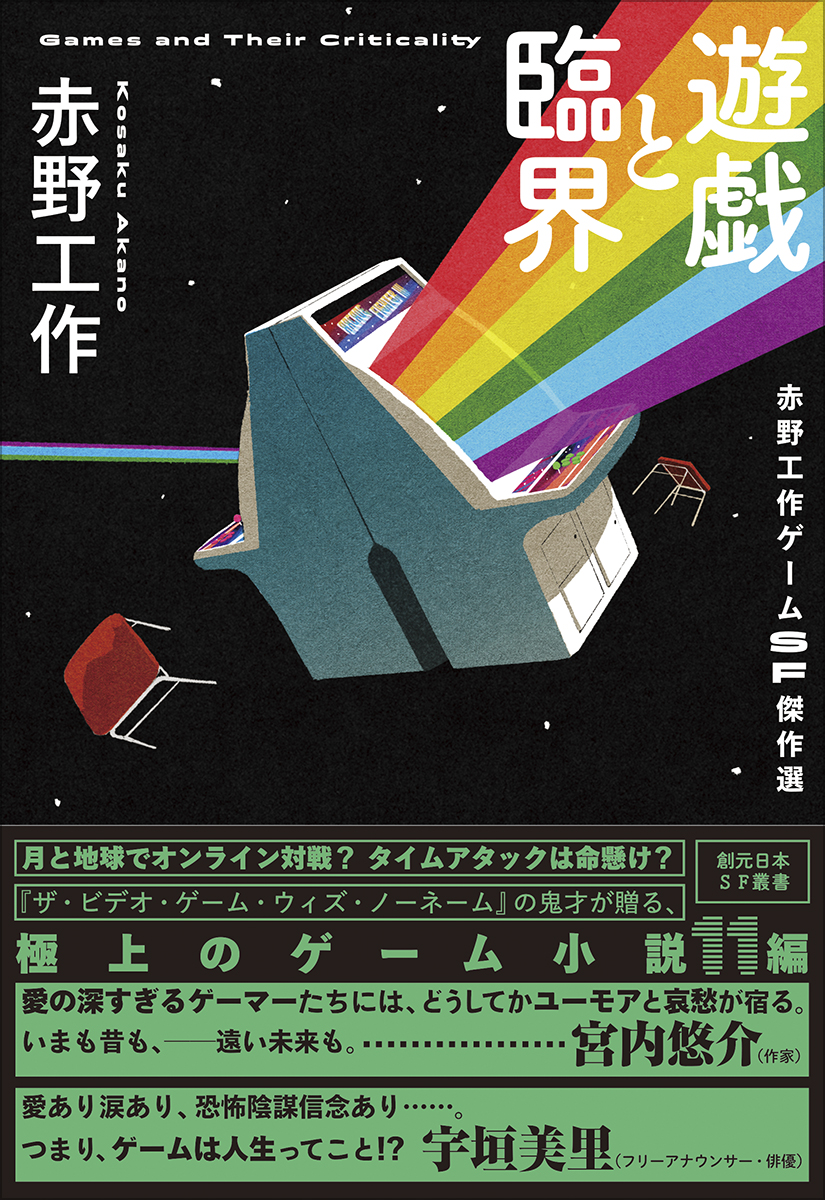

「遊戯と臨界」では、如何に人々がゲームを遊ぶときに背景を見ていないか、あるいは見て見ぬふりしているかというのを克明に書き出そうとしている

そして同時にゲームの評価や楽しさの要素に、その背景が如何に干渉しているかも表している

プレイヤーという存在はゲームを作る側と同じぐらいバックグラウンドの出来事、状況、感情、環境に左右されてゲームを遊んでいる

我々は、作られたゲームのゲーム以外を考慮せず、プレイヤーはプレイヤー以外の要素に影響されてゲームを享受している。その非対称を指摘しているように思えた

しかし逆説的に、我々はゲームを遊ぶタイミングで一体どこまでを「ゲームとして」遊んでいるのだろうか

ゲームというものは定量的な評価ができないものである。同じゲームでもプレイヤーの環境によって面白さが変わるものでもある。ゲーム自体の評判が悪くても子どもたちの中で流行ることがある

また、ゲームの背景はどれほど知るべきなのかという疑問もある

開発者インタビュー等は巷に溢れているものの、それらを読むプレイヤーはあまり多くないだろう。加えて言えばゲームメディアの構造上どうしてもメディアはメーカーの肩を持つ傾向がついてしまう

それらの影響を受けてゲームの評価や楽しさにバイアスを掛けることはどれほどの正義なのだろうか

とはいえ、ゲームを遊ぶとき、評価するとき、我々は無意識にそういったバイアスを当然のものとしている

ゲームの情報を得ることも得ないことも同じぐらいにバイアスなのである

ゲームが文化的・論述的に扱われにくい要素の一つとしてそのバイアスを当然のものとして、つまるところ必要以上に背景として一体化させてしまっている問題点は明確に存在する

我々は漫然とゲームを遊び、ゲームを評価しているのだ。どこまでがバイアスでどこまでが本質か、そもそも考えていないのだ

作者はそれを批判している。ゲームの画面だけを見てすべてを分かったふうに振る舞うことの批判と、ゲームの外側を知っているという全能感による講釈を垂れるなという批判なのだ

……もっとも、この感想も作者の活動を知っているうえでのメタ的な感想なので、結局ゲームの外側を知っている偉そうな講釈とあまり変わらない

しかし小説はそういった作者の思想や運動を取り入れての評価を行うのが確立している。ゲームもその領域へ早く成熟しないといけないのだろう